Le savoir-faire artisanal

SCIAGE AU BOIS MONTANT

L’art patient de révéler les veines du bois

Visite de l’atelier avec Fréderic George

À Bagnolet, derrière une porte discrète, le temps semble suspendu.

Depuis plus d’un siècle, les Fils de J. George habitent ces murs imprégnés de sciure et de résine. Ici, tout respire le bois. Les troncs s’alignent comme des gardiens silencieux, attendant que l’on révèle leur beauté cachée.

Un siècle enraciné à Bagnolet

Frédéric George incarne la quatrième génération à faire vivre cette entreprise familiale. Son arrière-grand-père avait fondé les établissements George en 1920, à l’époque où l’industrie du bois de placage en France était florissante. Le lieu n’a jamais bougé. C’est la même adresse, le même souffle, depuis plus de cent ans.

Autrefois, l’entreprise employait une quarantaine de personnes, avec de grandes machines industrielles capables de trancher le bois à grande échelle. Puis les temps ont changé. Les années 70 ont marqué la fin de cette époque : les trancheuses et dérouleuses ont disparu, l’usine s’est éteinte. Mais le bois est resté. Dans les années 1990, deux scies au bois montant ont été rachetées, et avec elles, l’atelier a retrouvé son âme.

« Le placage scié, c’est une méthode ancienne, artisanale. On est sortis du cadre industriel pour revenir à quelque chose de plus lent, de plus délicat, de plus respectueux », nous explique Frédéric.

La scie au bois montant se dresse dans l’atelier comme une présence ancienne. Sa lame va et vient, inlassablement, tandis que le tronc, lourd et majestueux, s’élève lentement vers elle. Le bois monte, la lame scie: un mouvement régulier, presque hypnotique, semblable au souffle d’un être vivant. Rien n’y est forcé. Chaque va-et-vient prélève une feuille fine, une peau d’arbre intacte. La fibre n’est pas brisée, mais révélée. Alors apparaissent les veines, les contrastes, les dessins secrets de l’arbre. Dans cette rencontre lente et patiente, la machine et le bois semblent dialoguer encore, comme si l’arbre continuait à respirer dans le geste de l’artisan.

Les essences qui passent entre ses mains sont autant de trésors. Le palissandre révèle ses veines sombres comme des ombres en mouvement, l’amarante s’embrase de violet, le bois de rose diffuse son parfum subtil, le cocobolo flamboie de rouge et d’orange, les acajous se parent d’une chaleur dorée. Plus loin reposent les raretés : loupe d’amboine d’Indonésie, aux figures éclatées comme un soleil, thuya du Maroc, aux volutes brunes utilisées dans les meubles Napoléon III, séquoia géant aux motifs roux ; bois serpent de Guyane, dont les dessins rappellent la peau d’un reptile, ou encore le bois d’amourette, ponctué de taches sombres comme un pelage d’animal, dense et précieux.

« Dans une même essence, vous pouvez trouver des variations infinies.

C’est ce qui rend ce métier passionnant : rien ne se répète, tout est toujours nouveau. »

Dans la cave, les placages reposent comme des vins précieux. Ici, température et humidité sont stables toute l’année, garantissant la conservation de planches parfois uniques.

« Nous avons eu le temps de constituer un stock exceptionnel ! Quatre générations, ça laisse des traces… et quelques merveilles. »

La clientèle est variée : ébénistes, restaurateurs, luthiers, mais aussi particuliers curieux. Certains viennent même avec leurs propres billes de bois, confiées à l’atelier pour être débitées en placages sur mesure. D’autres viennent de l’étranger, car ce type de production artisanale n’existe presque plus ailleurs.

« Le placage scié est quelque chose de très rare. Aujourd’hui, on le trouve principalement en France »

Les restaurateurs de meubles, eux, trouvent ici des essences précieuses et des formats adaptés, capables de redonner vie à des pièces anciennes et de respecter la vérité d’un style ou d’une époque.

Il ne cache pas une inquiétude : celle de la transmission.

« Dans les écoles, on apprend surtout à travailler le placage industriel, tranché ou déroulé. Mais notre méthode est différente. Il faudrait que les jeunes puissent aussi apprendre à utiliser ces placages-là. Sinon, le savoir-faire risque de disparaître. »

Ses mots ne sont pas des plaintes, mais un appel à la vigilance : pour que ce métier rare reste vivant, il faut le partager.

Dans l’atelier, pourtant, rien n’évoque la fin. Au contraire, tout respire la continuité. Les machines anciennes tournent encore, les gestes se répètent, le bois parle toujours.

Et puis, il y a Frédéric. Sa présence rassure, son sourire met à l’aise ceux qui passent la porte. Gentil, attentif, il parle du bois comme on parlerait d’un vieil ami. Avec lui, on découvre que ce métier n’est pas seulement une question de technique, mais une histoire d’humanité. Sa bienveillance se lit dans son regard, comme si elle s’imprégnait elle aussi dans les planches qui sortent de ses mains.

« On n’est que de passage, on apprend des anciens, on transmet aux plus jeunes. Le bois, lui, reste. »

Et peut-être est-ce là le secret des Fils de J. George : dans le chant des machines et le silence du bois, préserver non seulement une technique rare, mais aussi une manière de vivre le temps…

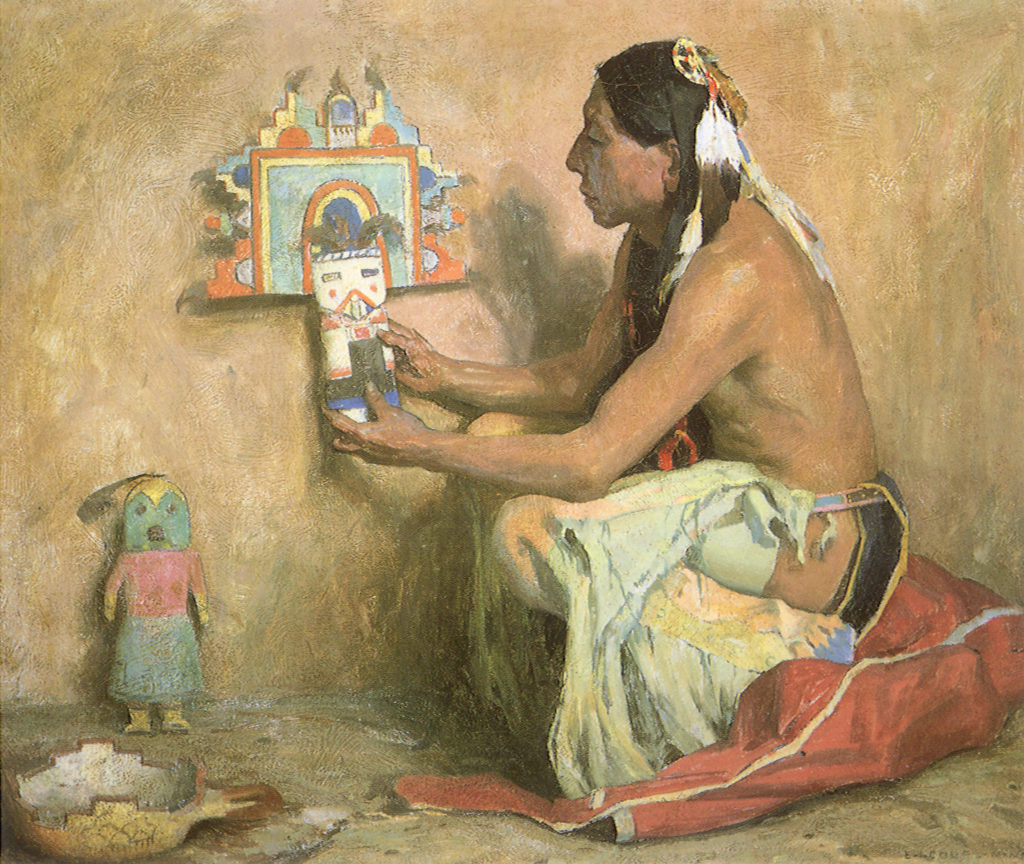

LES KACHINAS DES HOPI

Quand le bois devient esprit

Dans le silence du désert, les Hopi sculptent des figurines de bois qui ne sont pas des jouets, mais des présences. Les Kachinas, esprits incarnés, transmettent aux enfants comme aux poètes le souvenir d’un monde invisible.

C’est sur les plateaux arides de l’Arizona que vit le peuple hopi, gardien d’une tradition ancienne. Leur culture conserve un trésor unique : les Kachinas.

Les Hopi comptent parmi les plus anciennes communautés amérindiennes d’Amérique du Nord. Installés depuis des siècles sur des villages perchés, ils organisent leur vie autour de la terre, des saisons et des rituels.

Leur nom signifie « peuple de paix », et cette identité pacifique traverse toute leur philosophie : rechercher l’harmonie plutôt que l’affrontement, préserver plutôt que dominer. Leur vision du monde repose sur l’équilibre entre l’homme, la nature et les forces invisibles qui les relient.

Ce qui les distingue surtout, c’est leur lien intime avec la nature et les cycles agricoles. La culture du maïs, considérée comme sacrée, rythme l’existence. La communauté s’appuie sur la mémoire des anciens et les rituels collectifs, où la spiritualité et la vie quotidienne se confondent. C’est ainsi que naissent les Kachinas, taillées dans la racine de peuplier.

Ce bois léger et tendre se prête aux détails de la sculpture. Sa légèreté permet aussi aux enfants de recevoir ces figurines facilement, de les tenir en main, de les garder auprès d’eux. Mais son choix n’est pas seulement pratique : la racine plonge dans la terre, elle relie l’arbre au sol nourricier.

Pour les Hopi, travailler cette matière, c’est rappeler le lien entre l’homme, la nature et les forces invisibles qui l’habitent. Le sculpteur ne donne pas seulement forme : il dialogue avec la matière. Son couteau avance lentement, suivant les fibres, épousant les nœuds, guidé par l’expérience de la main.

Le geste n’est jamais brutal, toujours attentif. Ici, la technique et la spiritualité se rejoignent : tailler le bois, c’est déjà honorer l’esprit qu’il abrite.

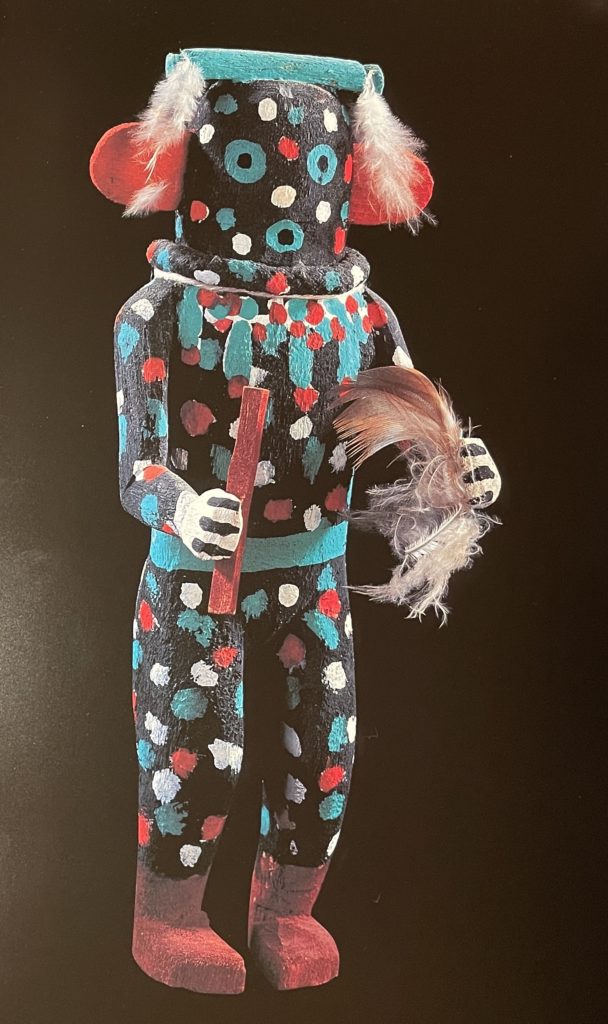

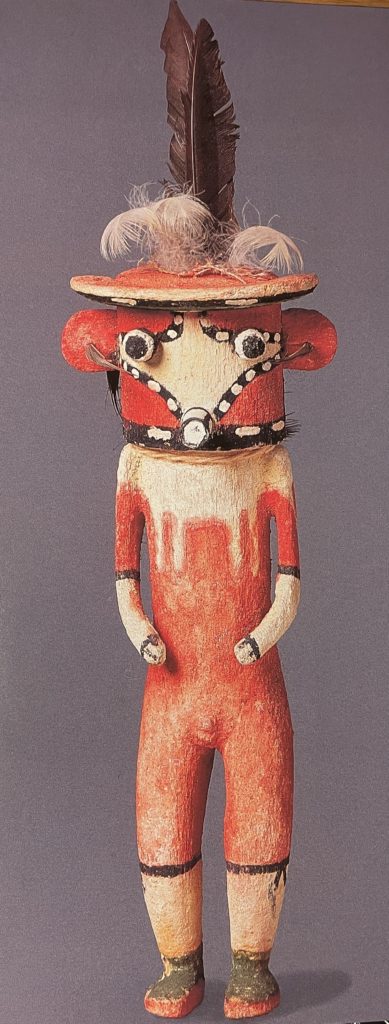

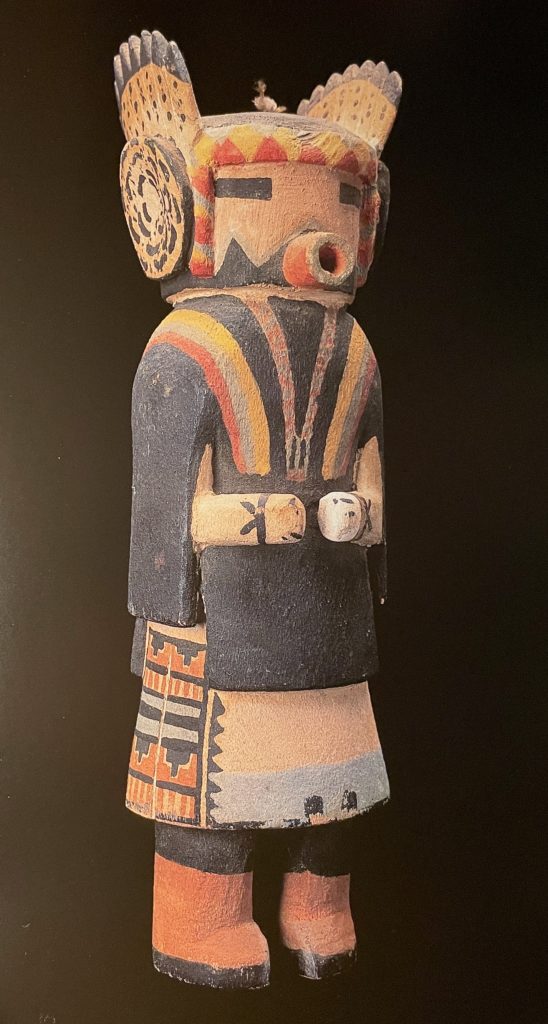

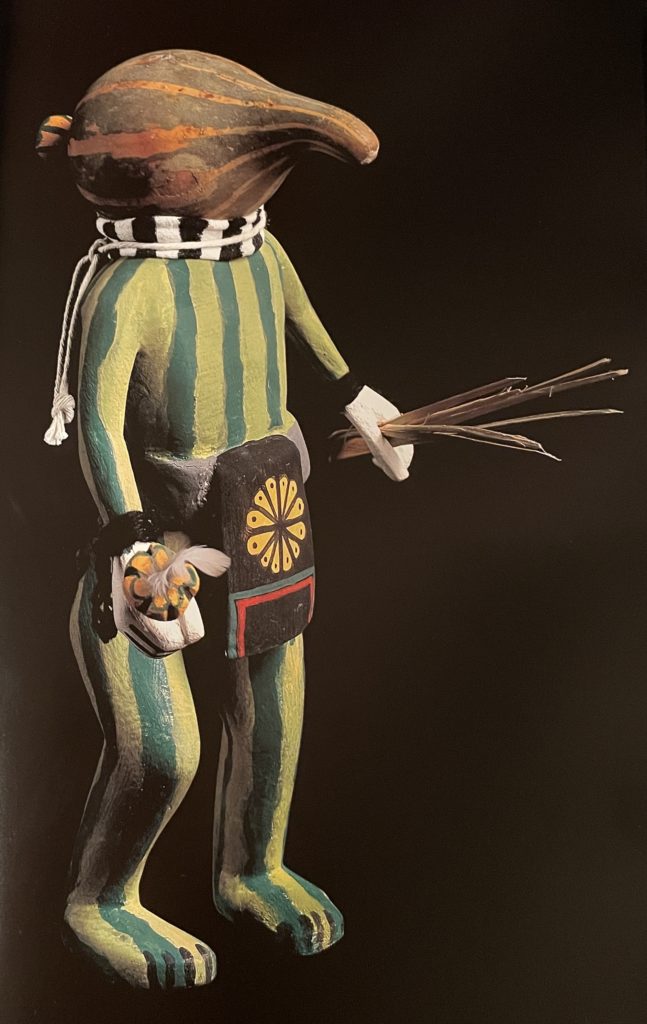

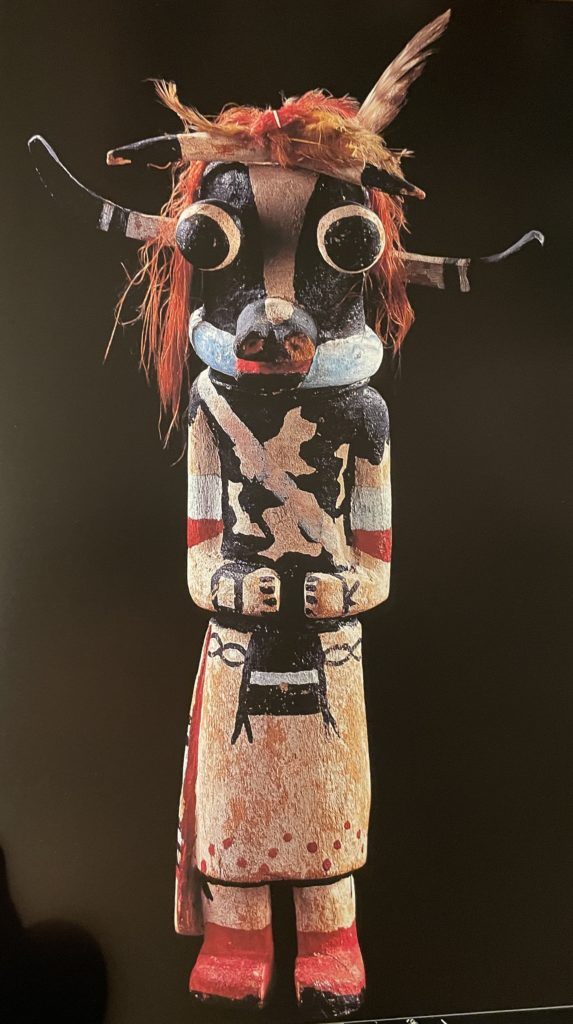

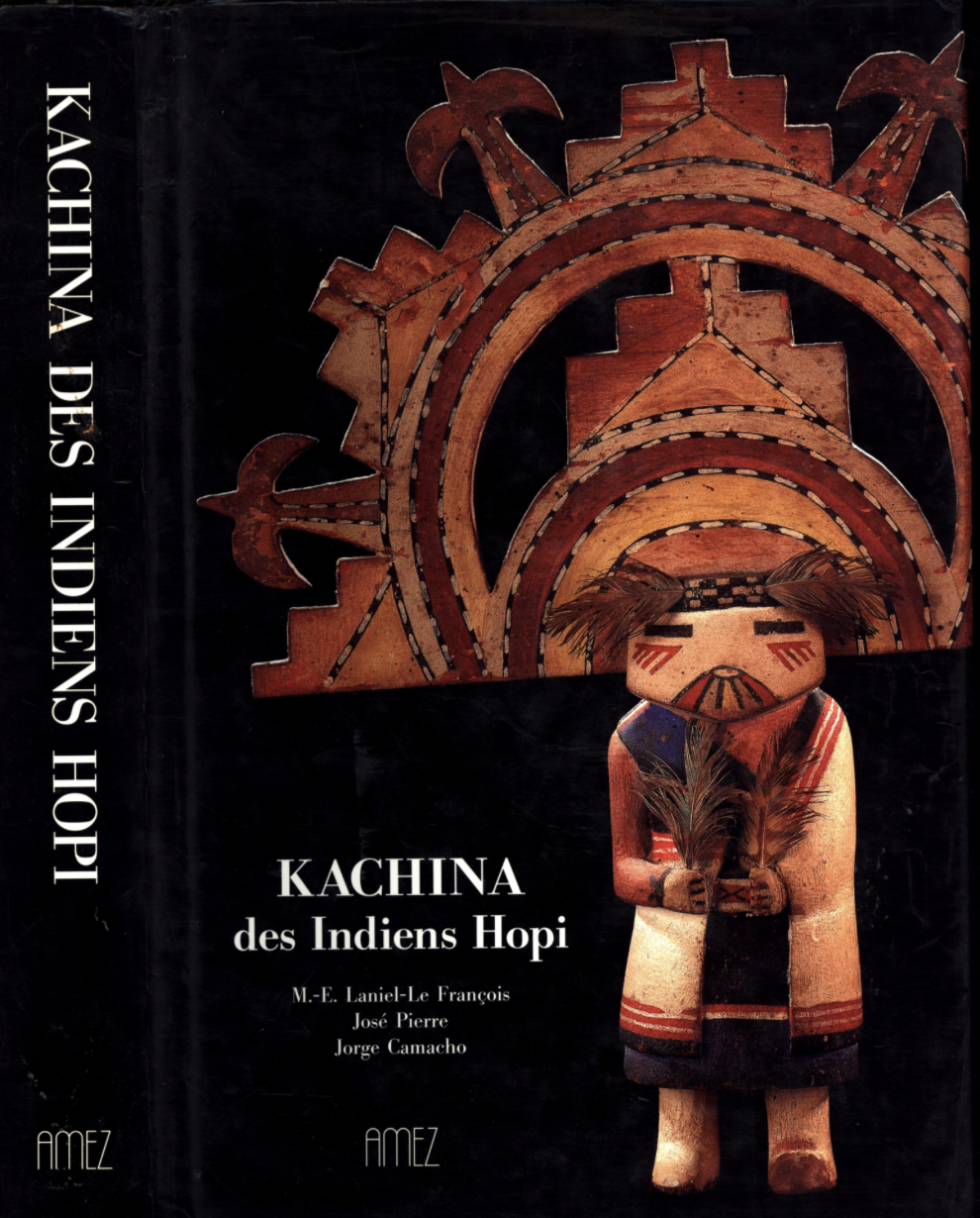

Voici en photo différents types de Kachina.

Mais les Kachinas ne sont pas de simples figurines. Elles incarnent des dieux rendus visibles pour accompagner les humains. Chaque poupée porte un nom, un visage, une puissance singulière :

Kokosori, la petite Kachina du feu ; Nangasohu, l’étoile filante ; Navan à la chemise de velours ; Patung, la Kachina-courge ; Mongwu, le hibou des nuits profondes ; ou encore Soyoko, l’ogresse redoutée qui enseigne la peur et le respect. Leurs noms sont déjà des poèmes, comme si chaque Kachina ouvrait une porte entre le monde visible et l’invisible.

Le rituel, au cœur du village

Autour de ces figures de bois s’organise un rituel d’une grande précision.

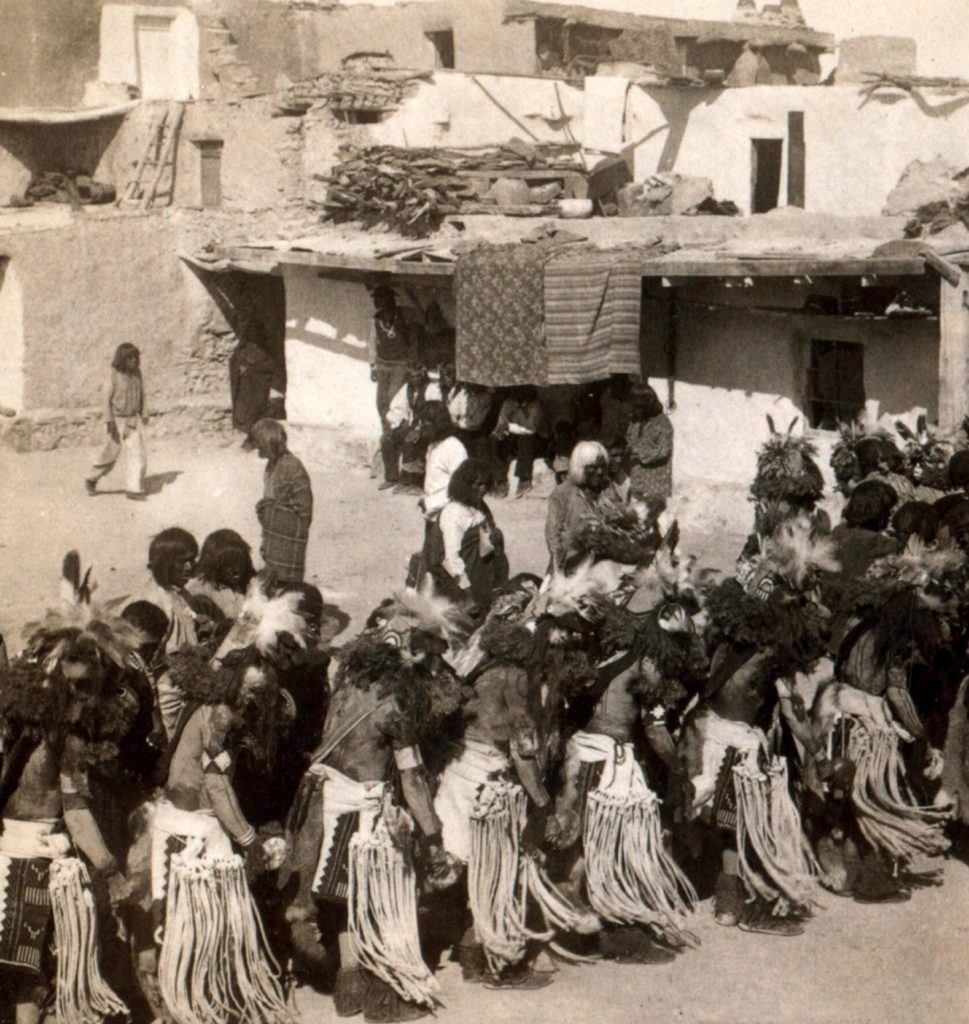

De l’hiver jusqu’au milieu de l’été, les Katsinam reviennent dans les villages. Ils sont esprits du monde naturel et surnaturel, incarnés par les danseurs hopi lors des cérémonies. On les invite depuis les kivas (salles cérémonielles creusées dans la terre ) jusqu’aux places, où la communauté se rassemble.

Les hommes masqués, parés de plumes, de grelots et de hochets, incarnent les esprits : ils ne jouent pas un rôle, ils deviennent ces présences. Les chants rythment la marche, les pas dessinent des motifs connus de tous, et la poussière s’élève comme une fumée légère.

Pendant les pauses, des figures rieuses, les clowns sacrés veillent à l’ordre en amusant la foule . En effet pour les Hopi , la joie fait partie de l’équilibre du monde.

Au fil de la saison, les cérémonies marquent des étapes : en février, Powamuya, la « danse des Haricots », réveille la germination ; au cœur de l’été, Tsu’tiki, la danse du serpent, conduite par les Prêtres du Serpent, invoque la pluie en confiant aux reptiles vivants les prières du village ; en juillet enfin, Niman, la « danse du retour », scelle le départ des Katsinam vers leur demeure dans les montagnes sacrées.

C’est alors qu’on offre aux enfants les tihu, ces poupées kachinas qui condensent le souvenir du rituel et la leçon de l’esprit : la pluie, la lumière, la nuit, la terre sont autant d’alliés, et non des choses muettes.

Peintes de couleurs symboliques – le bleu pour le ciel, le rouge pour la terre, le blanc pour la lumière, le noir pour la nuit – les Kachinas forment un langage qui relie l’objet au cosmos.

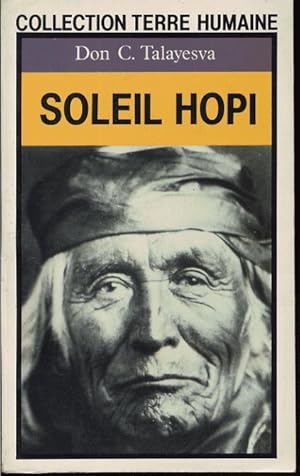

Le culte des Kachinas révèle un univers d’une grande complexité, où chaque geste, chaque signe porte un sens. Plus qu’un objet, la poupée offerte condense la mémoire du rituel et la présence du dieu qu’elle incarne. Cet art, codifié et poétique, a traversé les siècles et fasciné bien au-delà des villages hopi. André Breton y voyait une passerelle vers l’invisible, tandis que Claude Lévi-Strauss montrait comment mythes, gestes et couleurs composent une architecture de sens en préfaçant Soleil hopi, le récit autobiographique de Don C. Talayesva..

Le magnifique ouvrage « Kachina des Indiens Hopi », dont proviennent certaines des photos présentées ici, rappelle combien ces figures, à la croisée du sacré et de l’esthétique, gardent aujourd’hui encore une résonance universelle.

Elles nous rappellent aussi que l’artisanat n’est jamais un simple travail de matière : il est un langage secret entre la main et la nature.

LE REIFENDREHEN

L’art du tournage de Seiffen

La ville thermale de Seiffen en Allemagne, également connue sous le nom de « village de jouets » est l’épicentre de l’art populaire dans les monts métallifères. Le Reinfendrehen est un type unique de fabrication de jouets utilisant des techniques de tournage sur bois. Cette technique a été développée vers 1800 à proximité de la ville de Seiffen en Allemagne. Le Reifendrehen exige beaucoup de minutie et d’expérience.

Elle a permis, au cours du 19eme siècle, la production de masse de figurines en bois, car elle était plus rapide et moins chère que la sculpture sur bois à la main. Aujourd’hui, une partie de l’exposition au musée du jouet de Seiffen est consacrée à l’artisanat des tourneurs – les Reifendreher- qui fabriquent ces jouets.

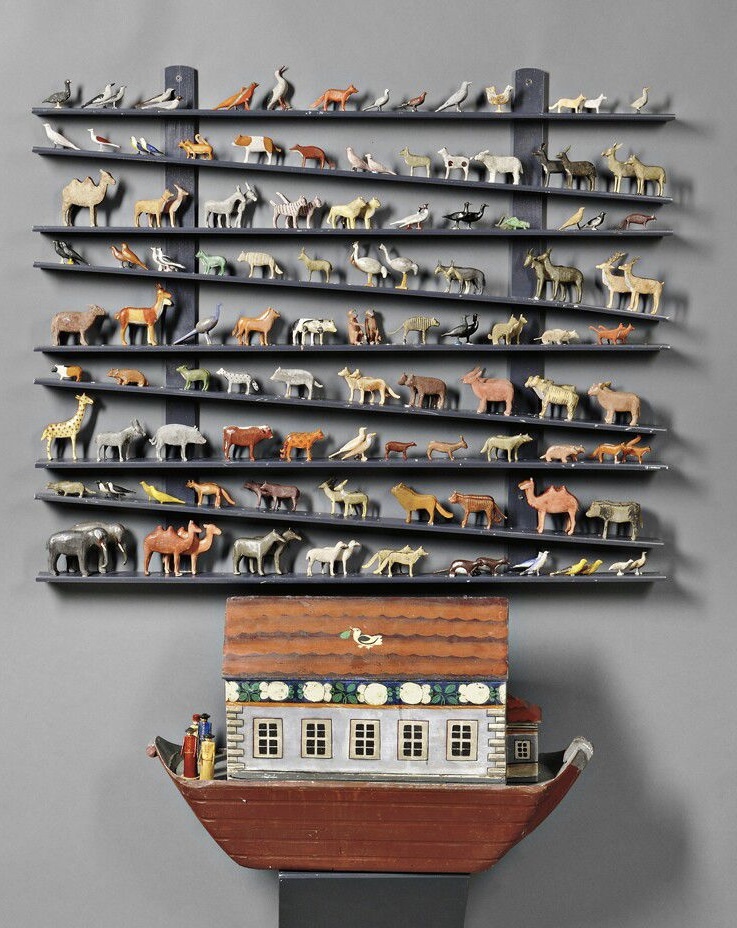

Le processus produit entre autres, de petits animaux (reifentiere) qui font partie intégrante de l’art populaire de la région . En effet , le reifendrehen est connu pour sa production d’incroyables arches de Noé composées d’une multitude de petits couples d’animaux sculptés et peints.

En voici deux exemples datant de 1880 provenant de la région.

Aujourd’hui il existe encore quelques ateliers mais seul l’atelier de Christian Werner travaille encore de façon traditionnelle.

Voici son site internet:

Le processus

Un morceau de bois circulaire d’environ 40 centimètres d’épaisseur, fabriqué à partir du tronc d’épicéa est fixé sur le support du tour à bois. Pour cette technique le bois doit avoir un grain fin et dense.

Pour qu’il soit ainsi, l’arbre doit pousser dans des conditions difficiles, en hauteur, où il ne reçoit pas de soleil et se bat pour sa survie.

On ne trouve plus d’arbres comme ceux-là dans les monts métallifères. Le changement climatique les a fait croitre beaucoup trop rapidement dans la région. C’est pourquoi Christian Werner se rend chaque hiver dans les Alpes de Kitzbühel, grimpe sur les pentes nord et cherche des arbres qui répondent à ses besoins pour produire ses petits animaux.

La lune influence la façon dont l’eau se déplace, quand elle est pleine, les arbres sont pleins d’humidité, ce qui n’est pas bon pour la suite du processus. C’est pourquoi ces arbres sont abattus à la nouvelle lune, après quoi ils sont laissés sur place jusqu’au printemps.

Sur l’établi, le morceau de bois est maintenant placé dans un mouvement de rotation rapide. Le tourneur découpe des rainures dans la surface à l’aide de différents ciseaux.

Après un certain temps, il sépare l’anneau extérieur du bloc et l’enlève.

À l’aide d’un couteau de cuisine et d’un marteau, il divise l’anneau en segments, et maintenant la forme devient visible, un dromadaire apparait….

Soixante dromadaires pour être précis, c’est le nombre de dromadaires que vous pouvez découper dans un anneau.

Les animaux sont ensuite sculptés et peints à la main.

(sources: https://30-grad-magazin.com/en/christian-werner/)

LE TEXTILE,

Miroir des civilisations

Contrairement au bois, à la pierre et même s’il procède des plantes et des bêtes, le tissu n’existerait pas sans l’homme. Ce médiateur d’humanité a donné au singe nu son vêtement, sa tente, sa voile, ses bannières et son intelligence des choses. Il arrache le bipède à la barbarie et l’ouvre par le motif au chatoiement des significations. Le tissu est à la fois agent et moyen de lecture des civilisations.

En Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie centrale, les étoffes mettent en valeur l’identité culturelle d’un peuple, elles sont l’expression tissée d’une tradition souvent orale. Le tissu porteur des codes par où s’atteste à travers les générations une identité collective et personnelle.

Universel, le tissu l’est non seulement parce qu’il traverse toutes les époques et les cultures et qu’il se présente encore aujourd’hui comme un enjeu économique. A l’instar de grands vecteurs civilisationnels comme la route ou le papier, le textile est un opérateur de communication et de transmission entre les hommes. En effet le rôle central du textile dans l’histoire de la technologie, du commerce et plus largement de la civilisation humaine à longtemps et est toujours largement négligé.

Pourtant l’Homme a co-évolué avec le tissu. Depuis la naissance, enveloppés dans une couverture nous sommes entourés de textiles. Ils couvrent notre corps, ornent nos lits et tapissent nos fauteuils. Le textile nous accompagne, il est partout. Il s’agit donc de restituer au tissu sa qualité de médium universel. Car le tissu s’élabore, il propage des signes, il supporte des métaphores. Mais surtout, il fait lien. Il transmet, il relie : le passé le présent, l’individu à son groupe, la matière au vivant, le féminin au masculin, du lange au linceul.

Le langage semble lui aussi nous révéler la place éminente du textile dans nos vies, dans notre culture et notre quotidien :

On lave son linge en famille, on file un mauvais coton, on trame un discours, on ourdit un complot, on est dans de beaux draps, on fait la navette, on va de fil en aiguille, on donne du fil à retordre, on déduit …

Entourés de textiles nous ignorons en grande partie leur existence ainsi que les connaissances et les efforts incarnés dans chaque morceau de tissus. Pourtant l’histoire du textile est profondément liée à l’histoire de l’ingéniosité humaine. En effet, l’agriculture s’est développée à la recherche de fibres et de nourriture. La révolution industrielle et le développement de machines permettant un gain de temps de travail sont nées du besoin de fil.

Autant que les épices et l’or, la quête des tissus et des teintures incite les marchands à traverser les continents et les marins à explorer. Depuis des temps les plus anciens à nos jours, en passant par la fameuse route de la soie, le commerce du textile a favorisé les échanges à longue distance.

Les minoens exportaient jusqu’en Égypte, des draps de laine, dont certains étaient teints en pourpre précieux. Les anciens romains portaient de la soie chinoise qui valait son pesant d’or. L’industrie textile a financé la renaissance italienne et l’empire moghol, nous offrant le David de Michel-Ange et le Taj Mahal. Elle a permis la diffusion de l’alphabet et la comptabilité en partie double, donné naissance aux institutions financière mais a malheureusement favorisé la traite négrière. C’est alors que d’une manière à la fois subtile et évidente, belle et terrible, le textile a façonné notre monde.

(Ce petit texte a été rédigé en reprenant les écrits de Régis Debray et de Patrice Hugues « Dictionnaire culturel du tissu » ainsi que ceux de Virginia Postrel dans son livre « The fabric of civilization »)

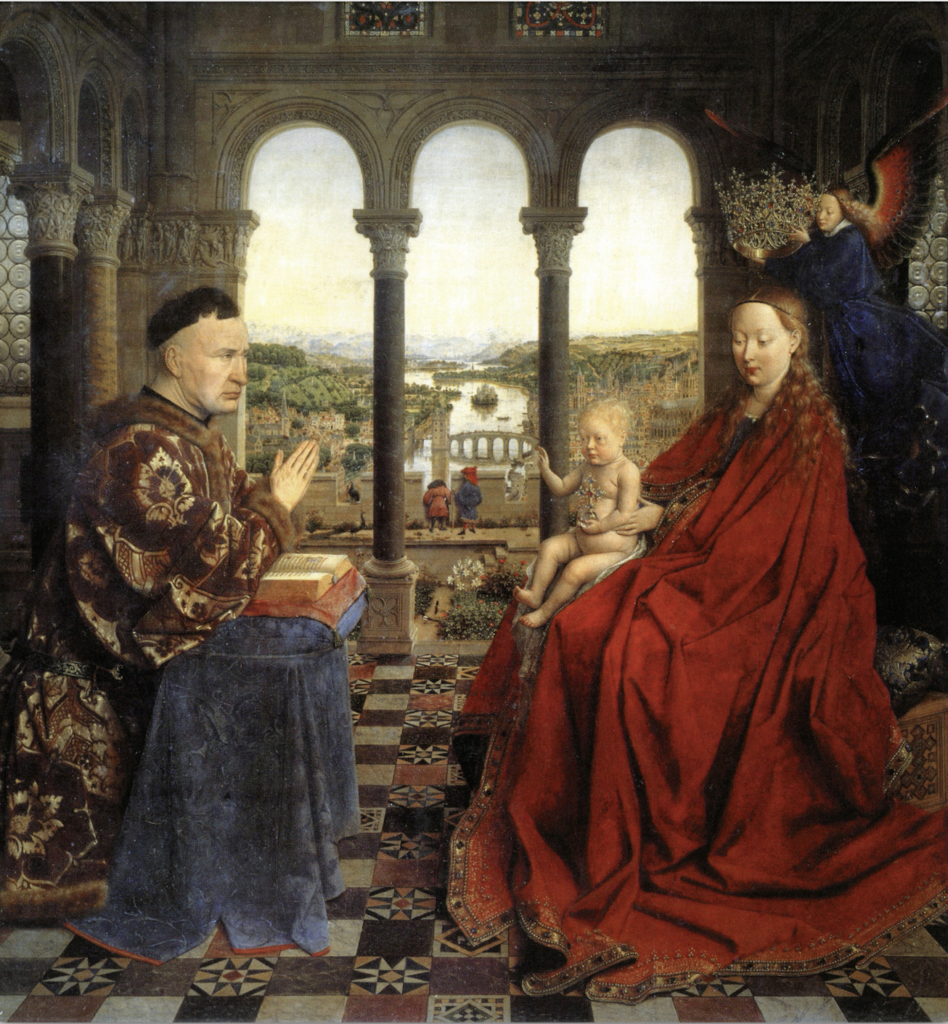

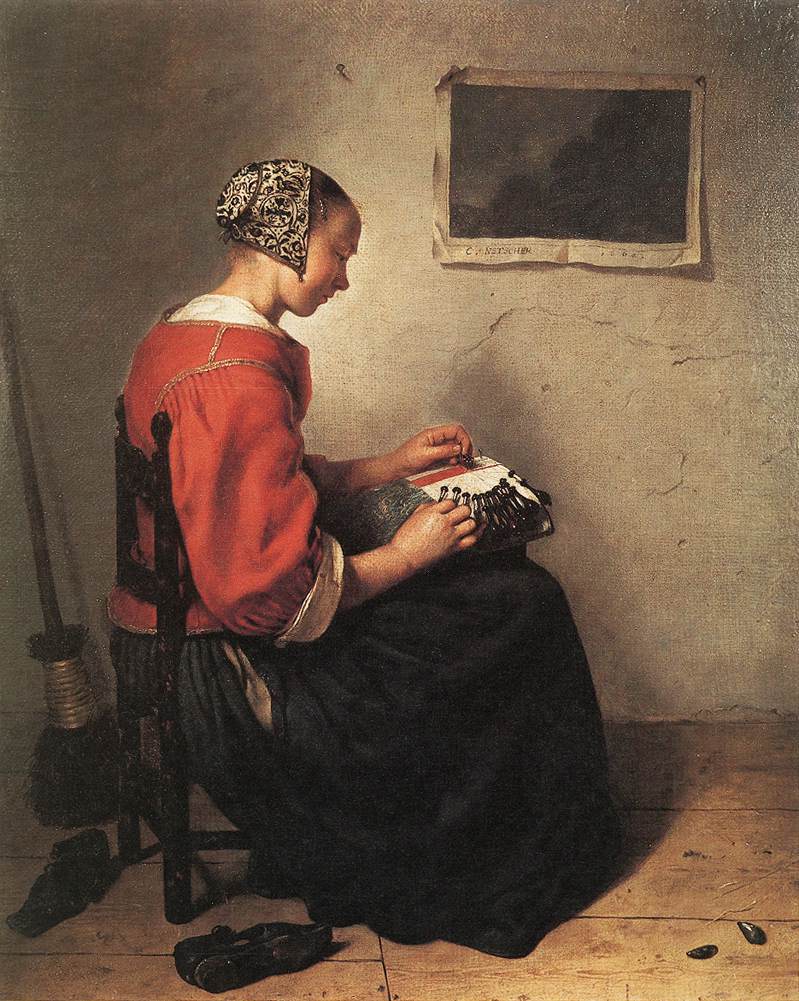

Véritable marqueur social, la représentation et la diversité incroyable des étoffes dans la peinture flamande dresse le panorama économique, politique et sociologique de l’époque.

Jan van Eyck ( 1390- 1441) : le maitre de l’étoffe

Artiste fondamental du mouvement primitif flamand au XVe siècle, Jan Van Eyck sera considéré pendant la Renaissance comme l’un des plus grands maîtres européens. Il est notamment connu pour son réalisme méticuleux et son humanisme. Il s’intéressait à l’homme au cœur du monde. Van Eyck accorde donc une attention toute particulière aux traitement des étoffes qu’il rend avec un réalisme saisissant.